泽攸科技 | 衍射极限与超分辨率的物理直观:从光学到电子束的跨越

发布时间:

2025-10-30

在探索微观世界的征程中,无论是观察还是“雕刻”,我们始终面临着一个根本性的物理限制——衍射极限。这个源于波的衍射天性的限制,如同一个无形的屏障,决定了我们能看清多小的物体,能加工多精细的结构。然而科学的魅力恰在于不断挑战并突破极限,本文将从物理直觉出发,深入浅出地探讨衍射极限的本质,比较光学与电子束在此限制下的表现,并最终延伸至激动人心的超分辨率技术。

在探索微观世界的征程中,无论是观察还是“雕刻”,我们始终面临着一个根本性的物理限制——衍射极限。这个源于波的衍射天性的限制,如同一个无形的屏障,决定了我们能看清多小的物体,能加工多精细的结构。然而科学的魅力恰在于不断挑战并突破极限,本文将从物理直觉出发,深入浅出地探讨衍射极限的本质,比较光学与电子束在此限制下的表现,并最终延伸至激动人心的超分辨率技术。

衍射极限:看得见的“模糊”边界

想象一下,你试图用一个水波去探测水中的一根细柱子。如果柱子比波长宽得多,波浪会在柱子后方形成清晰的影子,你可以轻易判断柱子的存在和位置。但如果柱子变得非常细,甚至比水波的波长还要窄,那么波浪将不再形成清晰的影子,而是会“绕过”柱子继续传播,仿佛柱子不存在一样。这个现象就是衍射。

同样,光作为一种电磁波,在通过透镜(例如显微镜的物镜)汇聚成像时,也会发生衍射。一个理想的点光源,经过完美的光学系统后,并不会形成一个无限小的亮点,而是一个中心亮、周围环绕着明暗交替同心圆环的图案,这个图案被称为艾里斑。 这个光斑的大小,直接决定了光学系统的分辨能力。

物理直觉:你可以将透镜想象成一个光的“闸门”。光波通过这个有限大小的闸门时,其传播方向会发生一定程度的弥散,无法被完美地聚焦到一点。这个“闸门”开得越大(即数值孔径NA越大),或者通过的波的“个头”越小(即波长λ越短),衍射效应就越不明显,聚焦的光斑也就越小。

19世纪的物理学家恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)将此规律量化,提出了著名的阿贝衍射极限公式

d=λ/(2n*sinθ)=λ/(2*NA)

其中:

d 是系统能分辨的两个点之间的最小距离,即分辨率。

λ 是所用波的波长。

n 是介质的折射率。

θ 是透镜收光锥角的半角。

NA=n*sinθ 是数值孔径,表征了透镜汇聚光线的能力。

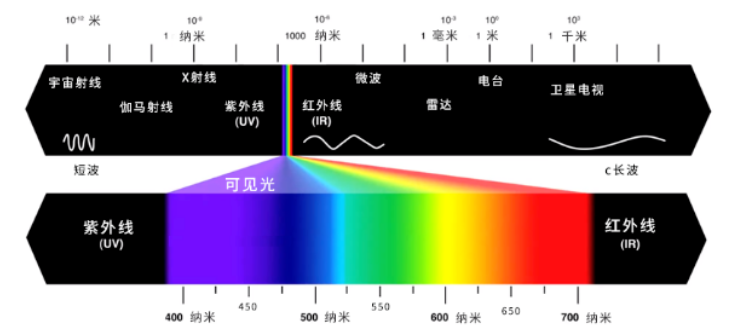

这个公式直观地告诉我们,要想看得更清楚(d更小),只有两条路可走:要么缩短波长λ,要么增大数值孔径NA。 然而,对于传统光学显微镜,可见光的波长范围约为400-700纳米,而NA值受限于材料和物理尺寸,通常最大也就在1.4左右。这使得传统光学显微镜的分辨率极限被“锁死”在200纳米左右,对于更小的病毒、蛋白质分子或芯片上的纳米结构便无能为力。

从光子到电子:一场分辨率的革命

既然光的波长限制了我们前进的脚步,科学家们便将目光投向了拥有更短波长的粒子——电子。根据路易·德布罗意于1924年提出的物质波理论,运动的粒子也具有波动性,其波长(德布罗意波长)λ 与其动量 p 成反比:

λ=h/p(h 为普朗克常数)

当电子被高电压加速时,其速度极快,动量极大,因而对应的波长可以变得非常短。例如,在一个加速电压为10千伏(kV)的电子显微镜中,电子的波长约为0.12埃(Å),即0.012纳米,这比可见光的波长短了数万倍!

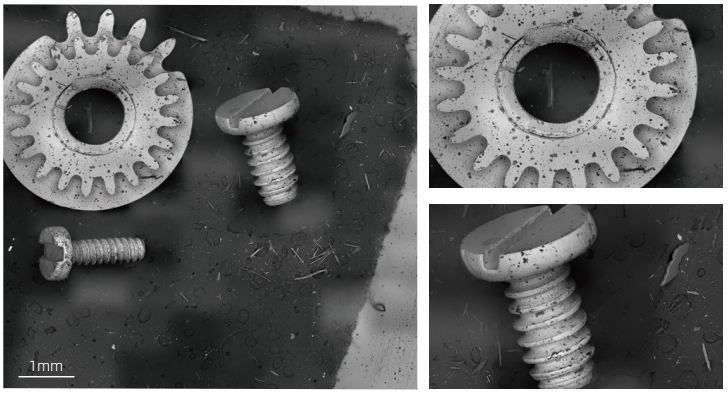

这种波长上的巨大优势,使得电子束成为探索和加工纳米世界的理想工具。扫描电子显微镜

同样地,在微纳加工领域,电子束光刻(EBL) 技术也利用了电子束的短波长优势。它使用聚焦后的高能电子束,像一支超高精度的“笔”,直接在涂有感光材料(抗蚀剂)的基底上进行“绘制”,从而定义出极其精细的电路图案。

例如,由泽攸科技研发的 ZEL304G 电子束光刻机,正是利用了场发射电子枪产生的高质量电子束。在15kV加速电压下,图像分辨率可优于1纳米,最小束斑尺寸可小于等于2纳米。这意味着它理论上具备在基底上“雕刻”出接近这个尺度的图形的能力。其实现的小于10纳米的最小单次曝光线宽,就充分展现了电子束在突破光学衍射极限方面的巨大潜力。这种能力对于新材料研究、量子计算、半导体以及光子器件的研发至关重要。

超分辨率:打破“规则”的智慧

尽管电子束表现出色,但在某些场景下(如活细胞成像),我们仍希望使用对样品损伤更小的可见光。于是,科学家们开始思考:阿贝衍射极限真的是不可逾越的铁律吗?答案是否定的。阿贝的推导基于一系列经典假设(如远场、线性响应等),如果我们能巧妙地“绕过”这些假设,就有可能实现超越衍射极限的“超分辨率”成像。

1.近场光学:打破“远场”假设

阿贝衍射极限本质上是一个远场限制。光在传播过程中,除了携带物体高频细节的倏逝波会随着距离指数衰减外,只有携带低频轮廓信息的传播波能够到达远处的探测器。

物理直觉:想象一下在水面投下一颗石子,近处的水波纹理非常复杂(包含高频细节),但随着波纹向远处扩散,这些复杂的细节很快就消失了,只剩下平缓的大波浪(低频信息)。

近场扫描光学显微镜(NSOM)的思路就是,既然高频信息在近处,那我就把探测器做得非常小(一个比波长还小的探针尖端),然后贴着样品表面去“摸”,在倏逝波衰减消失前就将其捕获。 这样便能获得远超衍射极限的分辨率,但代价是扫描速度慢,且只能对样品表面成像。

2.“智取”而非“强攻”:STED与PALM/STORM

另一类超分辨率技术则更为巧妙,它们通过“欺骗”的方式绕过衍射极限。

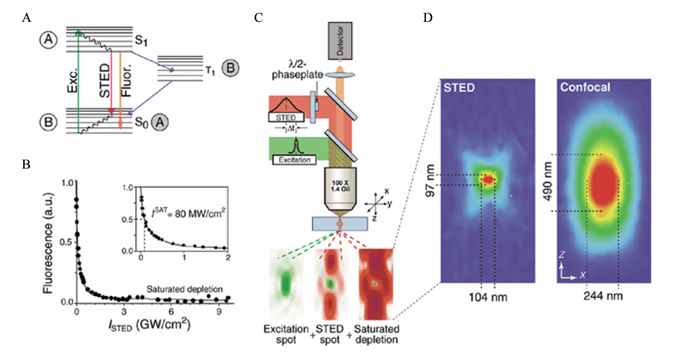

受激发射损耗显微镜

光激活定位显微镜

这些技术的共同点在于,它们不再试图把艾里斑“压”得更小,而是通过空间或时间上的巧妙控制,实现了对衍射极限的超越,并因此荣获了2014年的诺贝尔化学奖。

电子束世界的“超分辨率”思维

虽然电子束的波长极短,衍射极限问题远没有光学那么突出,但追求更高分辨率和加工精度是永恒的主题。在电子束系统中,限制分辨率的因素除了衍射,还包括电子光学系统的像差、电子在样品中的散射(邻近效应)等。因此,提升性能的工程实践中也闪烁着“超分辨率”的思维火花。

像差校正:类似于光学中的高级透镜组合,现代电子显微镜通过复杂的电磁透镜系统来校正球差、色差等,使得电子束能被聚焦到更小的点,最大限度地逼近其理论衍射极限。

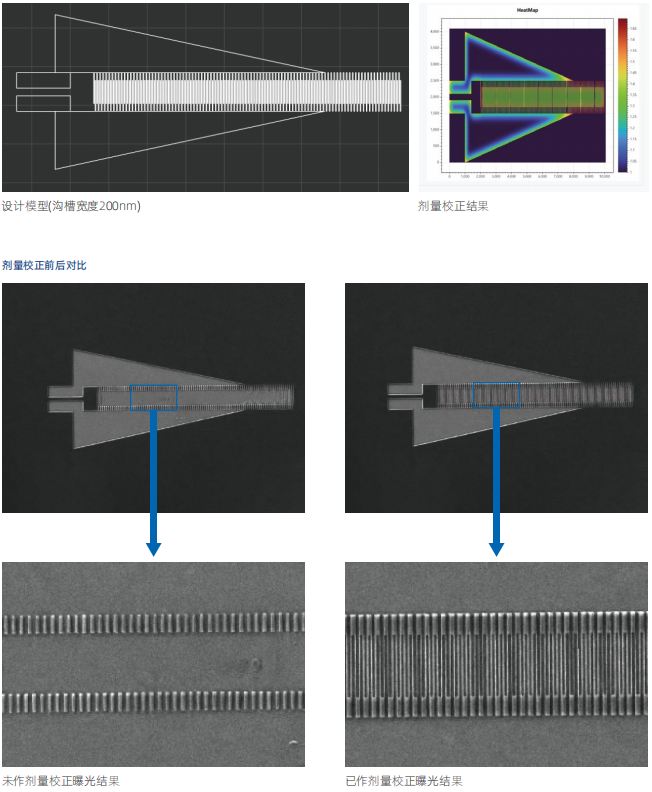

邻近效应校正:在电子束光刻中,当电子束轰击抗蚀剂时,电子会在材料内部发生散射,导致曝光区域比束斑本身更大,影响了图形的保真度。PEC技术通过预先计算散射效应,调整对不同图形区域的曝光剂量——对密集区域减少剂量,对孤立区域增加剂量——从而补偿散射带来的影响。这种基于算法的“去卷积”思想,与光学图像处理中的反卷积技术有异曲同工之妙,都是为了从一个“模糊”的结果中,反推出一个“清晰”的原始输入。泽攸科技EBL系统具备“临近效应校正”功能,这正是实现高精度纳米制造的关键技术之一。

扫描策略优化:在扫描电子显微镜(如泽攸科技的ZEM系列台式扫描电镜)中,通过优化扫描算法、降噪处理以及图像拼接技术(大图拼接),可以在保持高分辨率的同时获得更大的视场,这也是一种广义上的提升系统信息获取能力的“超分辨率”实践。

衍射极限是所有波动系统的基本法则,它为我们认识和改造微观世界设定了初始的边界。从可见光到电子束,通过缩短波长,人类将分辨率的极限推进了数万倍,催生了电子显微学和电子束光刻等强大的技术,并由此构建了现代信息社会的基石——集成电路。

而超分辨率技术的发展则告诉我们,物理规律是用来理解和尊重的,但工程上的极限常常可以通过转换思路和巧妙设计来突破。无论是近场探测、时空调制,还是计算校正,这些闪耀着智慧光芒的方法,不仅极大地扩展了我们探索未知的能力,也为未来仪器的研发提供了宝贵的启示。

从泽攸科技提供的EBL电子束光刻机和SEM扫描电镜产品中,我们可以清晰地看到这些基础物理原理如何转化为精密的工程实现。无论是利用场发射电子枪追求更小的束斑尺寸,还是通过激光干涉样品台实现精准定位,亦或是依靠复杂的软件算法校正物理效应,每一步都是对衍射、散射等物理现象的深刻理解与精妙驾驭。对于身处前沿的科学家或工程师而言,深入理解这些从物理直觉到工程杰作的跨越,无疑是开启创新之门的金钥匙。

参考资料

1、任煜轩,于洋,王艳.超高分辨率显微镜推进纳米生物学研究[J].生命科学,2014,26(12):1255-1265

2、维基百科:艾里斑、物质波、近场扫描光学显微镜等

3、Hecht, E. (2017). Optics (5th ed.). Pearson.

4、The Nobel Prize in Chemistry 2014 - Scientific Background: "Super-resolved fluorescence microscopy". NobelPrize.org.

相关新闻