泽攸科技原位SEM | 通过控制打印路径的稀疏度与螺旋度来调控双光子聚合弹性体的刚度

发布时间:

2025-10-30

当前先进制造、新材料与微纳加工是全球科技竞争的战略制高点。以美国为代表的国家已发布国家先进制造业战略,强调通过发展创新制造技术,保障其在经济、国家安全及供应链韧性方面的领先地位。同样,中国也将新材料产业作为战略性新兴产业,旨在提升关键核心材料的自主保障能力,推动产业迈向全球价值链中高端。微纳加工技术作为支撑航空航天、新一代信息技术、生物医药等关键领域发展的核心共性技术,其战略重要性不言而喻。然而在尖端技术需求与现实技术瓶颈之间,尤其是在微纳尺度下实现材料力学性能的精准、大范围调控,仍存在巨大挑战。

研究背景

当前先进制造、新材料与微纳加工是全球科技竞争的战略制高点。以美国为代表的国家已发布国家先进制造业战略,强调通过发展创新制造技术,保障其在经济、国家安全及供应链韧性方面的领先地位。同样,中国也将新材料产业作为战略性新兴产业,旨在提升关键核心材料的自主保障能力,推动产业迈向全球价值链中高端。微纳加工技术作为支撑航空航天、新一代信息技术、生物医药等关键领域发展的核心共性技术,其战略重要性不言而喻。然而在尖端技术需求与现实技术瓶颈之间,尤其是在微纳尺度下实现材料力学性能的精准、大范围调控,仍存在巨大挑战。

现有微纳加工技术(如双光子聚合3D打印)虽然能实现亚微米级别的超高打印精度,但在材料的力学性能(如刚度、强度、韧性等)调控方面却面临瓶颈。传统光刻胶材料一旦固化成型,其力学性能便难以调整,这极大地限制了其在柔性电子、软体机器人、生物组织工程等前沿领域的应用。这些领域不仅需要结构上的“精雕细琢”,更对材料的力学“可塑性”提出了苛刻要求。因此突破微纳结构力学性能“后调控”的技术难题,开发兼具高精度成型与大范围性能调控能力的制造新范式,已成为满足国家重大战略需求、推动颠覆性技术创新的迫切需要。

针对上述问题,由甬江实验室与同济大学组成的联合团队利用泽攸科技原位SEM进行了系统研究,他们通过创新性地调控双光子3D打印路径的稀疏度与螺旋度,实现了单一弹性体材料超过2.3倍的刚度调控和力学性能定制。

标题:Tuning the stiffness of two-photon polymerized elastomer by controlling the sparsity and helicity of printing paths

期刊:Journal of Manufacturing Processes

网址:https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.09.032

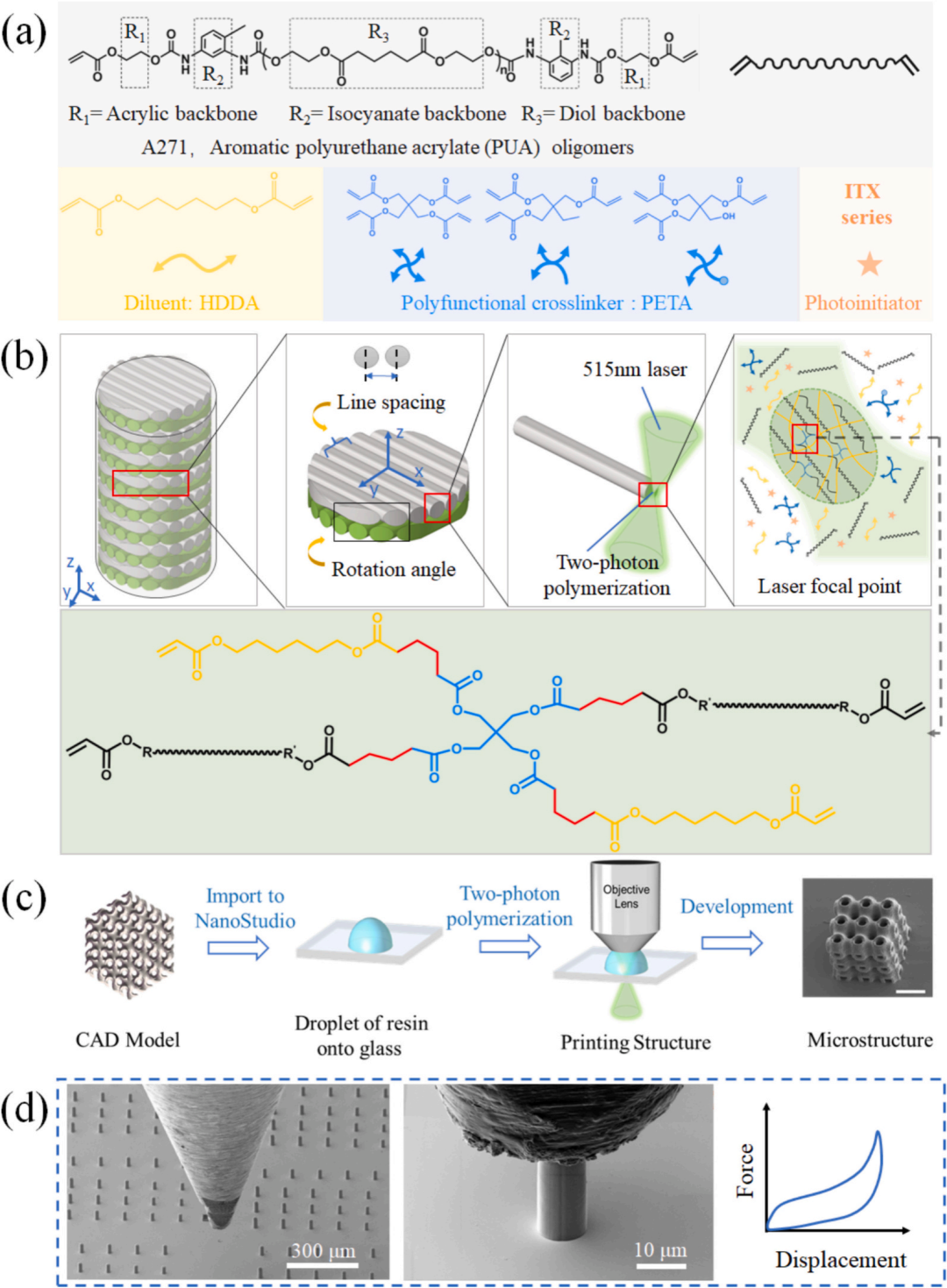

材料创新:专为性能调控设计的弹性体光刻胶

面对传统双光子打印材料力学性能难以调节的瓶颈,研究团队首先从材料源头出发,创新性地设计并制备了一种基于聚氨酯丙烯酸酯(PUA)的弹性体光刻胶。该材料巧妙地结合了聚氨酯的柔性链段与丙烯酸酯的快速固化特性,使其在无需后固化处理的条件下,依然具备优异的自支撑性能,能够稳定打印出复杂的微纳三维结构。这一材料体系的建立,为后续通过工艺参数实现大范围力学性能调控奠定了坚实的基础。

图1 (a)弹性体光刻胶G-A271的组成;(b)双光子聚合(TPP)3D打印参数设计及其典型反应机理示意图;(c)TPP-3D打印过程示意图,比例尺:10 μm;(d)用于原位压缩测试的微柱阵列及其特征曲线示意图

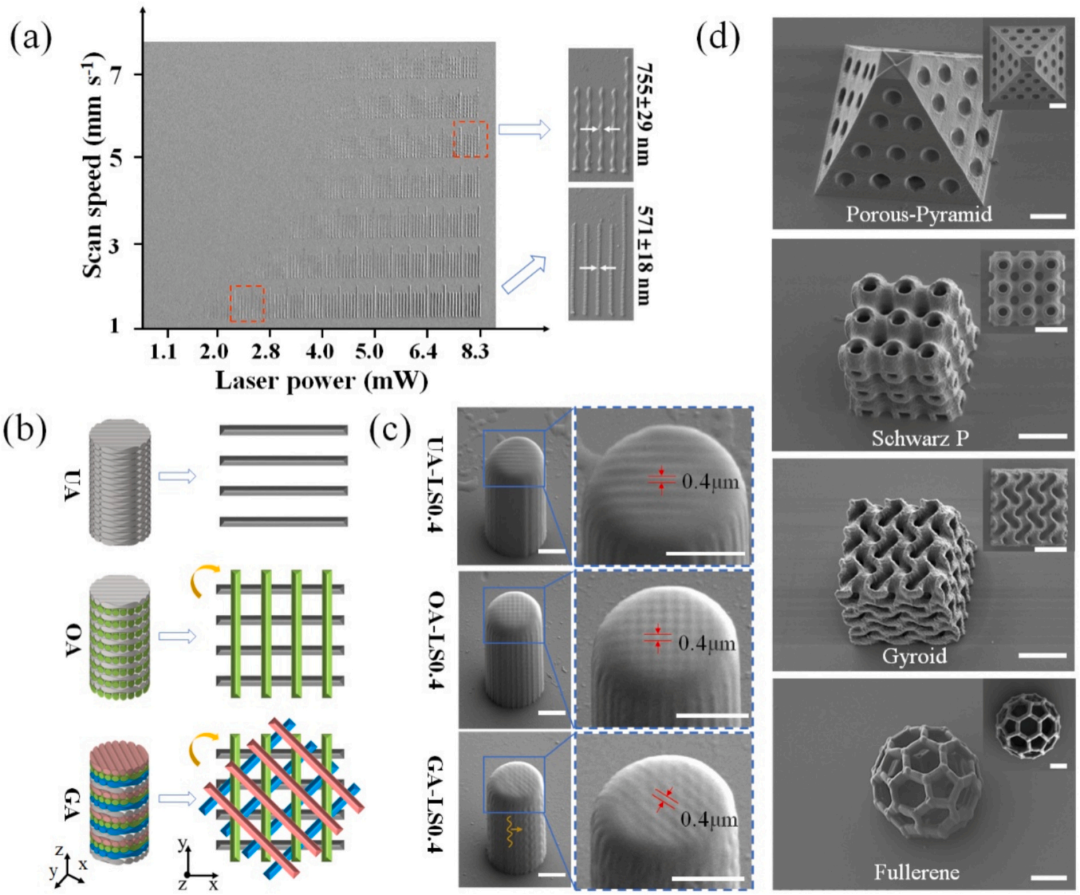

图2 二维与三维微结构的扫描电子显微镜图像。(a)G-A271在不同打印速度和激光功率下打印的线阵列,红色虚线框标示放大区域。(b)三种旋转角度(单向UA、正交OA和梯度GA)的三维模型及其对应的打印路径示意图。(c)线间距为0.4 μm(LS0.4)样品在不同旋转角度下的顶部与侧壁形貌SEM图像,橙色箭头指示周期性螺旋形貌,比例尺:5 μm。(d)G-A271打印的四种三维结构,插图显示其俯视图,比例尺:10 μm。(b)和(d)中样品台倾斜30°,成像时未进行倾角校正

工艺革新:以打印路径重构微观结构

研究的核心创新在于突破了依赖材料配方改性的传统思路,开创性地提出通过控制双光子3D打印中的激光扫描路径来主动调节最终结构的力学性能。团队定义了两个关键的打印参数:“线间距”(Line Spacing)用于控制打印路径的稀疏度,“旋转角度”(Rotation Angle)用于控制层间路径的螺旋度。通过对这两个参数进行系统性组合,研究人员能够在微观尺度上精密构建出具有不同内部交联密度和网络拓扑结构的微柱,从而在不改变材料化学成分的前提下,实现了对结构宏观力学性能的“编程化”定制。

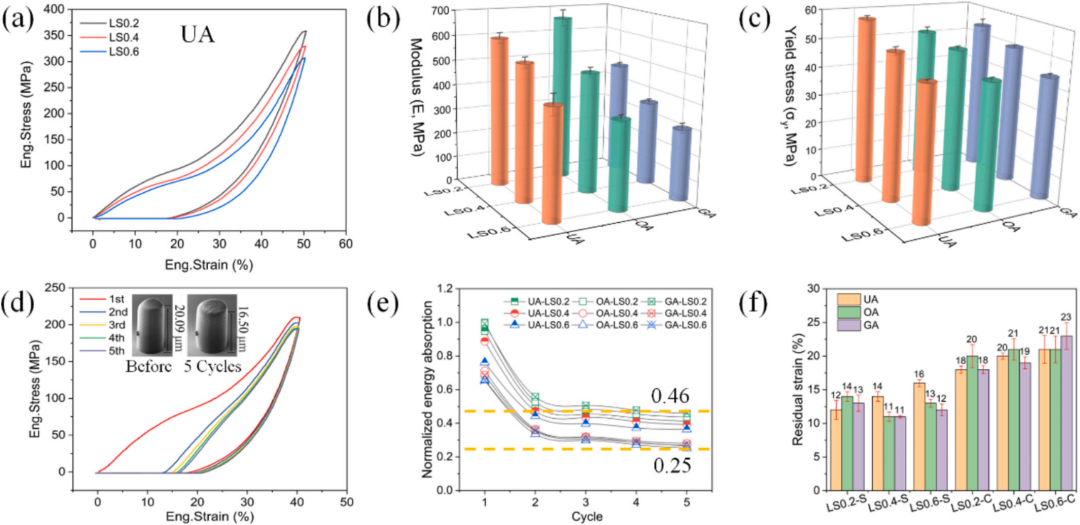

图3 原位压缩测试结果:(a)单向打印(UA)条件下三种不同线间距微柱的单次工程应力-应变曲线;(b)不同打印参数样品的弹性模量;(c)屈服应力随线间距和旋转角度的变化;(d)UA-LS0.2样品的循环工程应力-应变曲线;(e)九种样品在循环压缩过程中归一化能量吸收的演化;(f)样品在单次及多次循环压缩后的残余应变

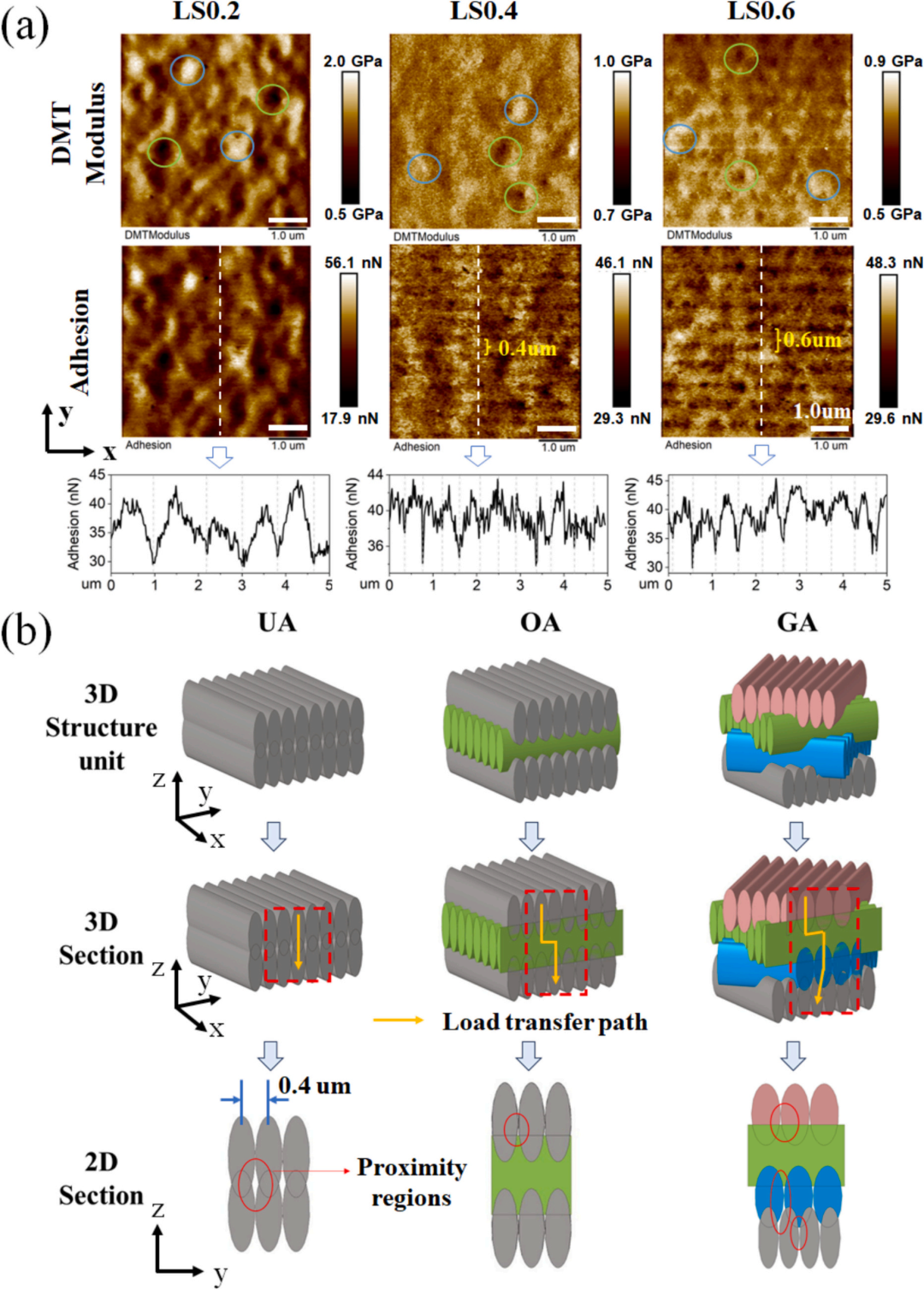

图4 G-A271力学性能调控机制分析:(a)不同线间距下样品表面的DMT模量与粘附力变化;蓝色圆圈标示高DMT模量区域,绿色圆圈标示低DMT模量区域。(b)线间距为0.4 μm(LS0.4)样品在不同旋转角度下的最小重复单元的三维/二维截面形貌、邻近效应区域及载荷传递路径示意图;红色圆圈标示邻近效应区域的位置

精准验证:原位力学测试揭示宽范围调控能力

为了精准量化这些微米级结构在不同打印参数下的力学响应,研究团队利用了泽攸科技原位纳米力学测量系统,将该设备集成于扫描电子显微镜中,对打印出的微柱阵列进行了系统的原位压缩测试。借助这台设备,研究人员能够实时观察微柱在压缩过程中的形变、屈曲甚至失效过程,并同步获取高精度的力学数据(如应力-应变曲线)。测试结果有力地证明,通过调控打印路径,结构的弹性模量可在284 MPa至665 MPa之间实现高达2.34倍的连续可调,屈服强度和能量吸收等关键力学指标也相应地呈现出规律性变化,从而直观验证了该技术策略的有效性与宽广的调控范围。

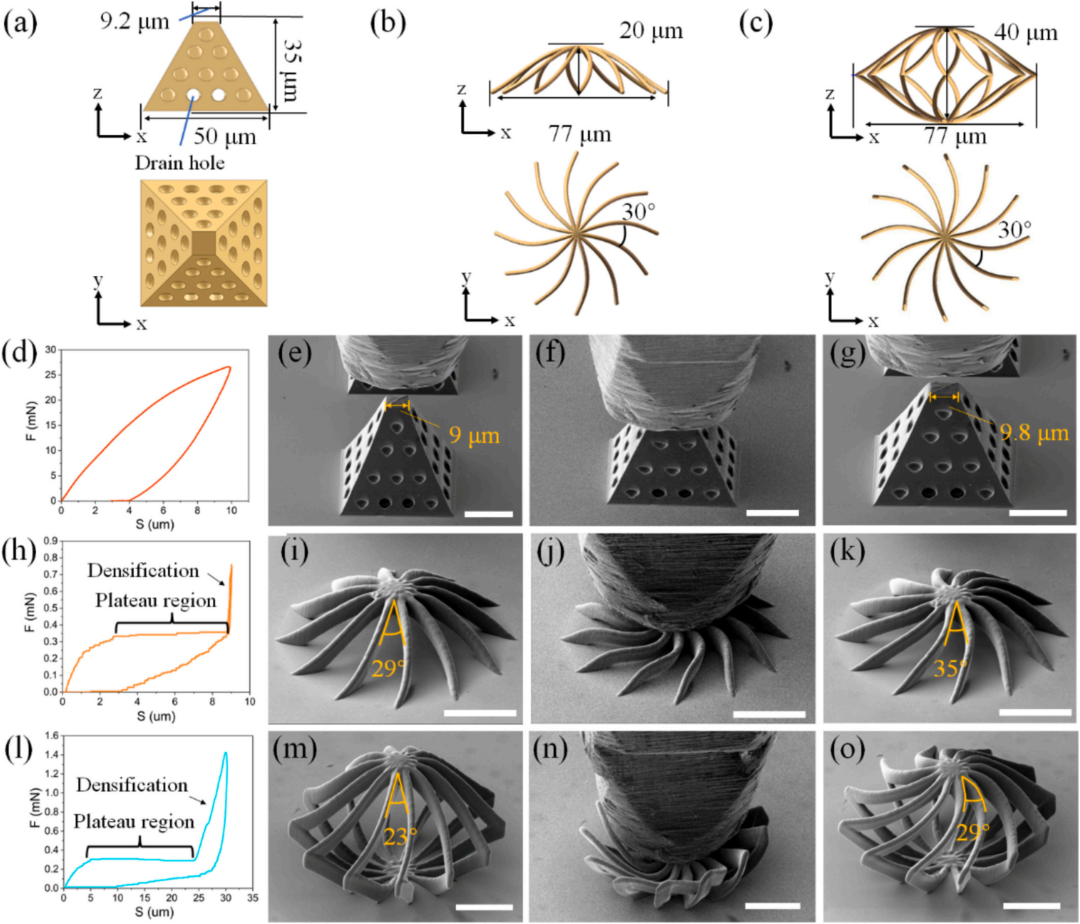

图5 三种可恢复结构的力学行为。(a)多孔金字塔、(b)爪形和(c)灯笼形三种可恢复结构模型;(d–g)多孔金字塔结构的工程应力-应变曲线及其原位SEM压缩过程图像;(h–k)爪形结构的力-位移曲线及其原位SEM压缩过程图像;(l–o)灯笼形结构的力-位移曲线及其原位SEM压缩过程图像。样品台倾斜30°,成像时已进行倾角校正;比例尺:20 μm

应用探索:可恢复功能器件的潜力展示

基于上述研究成果,团队进一步设计并打印了三种具有实际应用前景的复杂可恢复微结构:多孔金字塔、爪形结构和灯笼形结构。这些结构同样通过原位力学测试验证了其独特的功能特性。例如,金字塔结构展现了快速的回弹恢复能力,而爪形和灯笼形结构则通过旋转变形机制表现出优异的能量吸收特性。这些功能器件的成功制备与验证,充分展示了该技术在微型传感器、微尺度能量吸收/缓冲器件、柔性电子以及微型机器人等前沿领域的巨大应用潜力。

泽攸科技PicoFemto原位SEM测量系统通过集成原位拉伸、纳米压痕、低温环境、液体/气体反应等十余种测试模块,将传统扫描电镜从单一成像设备转变为多模态复合实验平台。该系统支持研究人员直接在SEM内开展多场景原位实验,可实时捕捉材料在力-热-电-化学耦合场作用下的动态相变、微观形变等过程。这种原位动态表征能力不仅使扫描电镜转型为综合性纳米分析平台,更实现了从静态观测到过程解析的跨越。下图为该研究成果中用到的泽攸科技原位SEM产品:

相关新闻

登上《Nature》 | 泽攸科技原位TEM在非范德华碳化物与碳氮化物超晶格中的应用

2025-11-18

【半导体形貌及成分表征】台式扫描电子显微镜在液晶显示器增亮膜检测中的应用

2024-03-21

【半导体形貌及成分表征】ZEM18电镜在半导体领域的应用案例

2024-03-21

2024-03-21

2024-03-21

2024-03-21