泽攸科技原位TEM | 破解转化型负极结构失稳难题:高熵尖晶石实现千次循环超稳定储锂

发布时间:

2025-10-30

在当前电子设备与电动汽车产业的驱动下,市场对高能量密度的锂离子电池的需求日益增长 。然而商用石墨负极的理论容量(372 mAh g⁻¹)已难以满足这一战略需求,成为限制电池发展的技术瓶颈。尽管过渡金属氧化物(TMOs)作为替代材料拥有更高的理论容量,但其在充放电循环中会发生剧烈的体积变化,导致晶体结构退化和容量快速衰减,极大地阻碍了其实际应用。

研究背景

在当前电子设备与电动汽车产业的驱动下,市场对高能量密度的锂离子电池的需求日益增长 。然而商用石墨负极的理论容量(372 mAh g⁻¹)已难以满足这一战略需求,成为限制电池发展的技术瓶颈。尽管过渡金属氧化物(TMOs)作为替代材料拥有更高的理论容量,但其在充放电循环中会发生剧烈的体积变化,导致晶体结构退化和容量快速衰减,极大地阻碍了其实际应用。

为解决此问题,高熵氧化物(HEOs)作为一种新兴的负极材料展现出巨大潜力 。这类材料通过多元素协同作用,能够增强结构稳定性,有效缓解因体积变化引发的结构崩塌和容量衰减问题。尽管前景广阔,但高熵氧化物复杂的元素构成使其锂存储机制,特别是循环过程中的结构稳定性演变规律,尚未被完全阐明。因此深入理解其电化学反应动力学与结构可逆性,对于优化设计并推动新一代高性能、长寿命锂离子电池负极材料的发展具有至关重要的战略意义。

针对上述问题,由安徽大学、中国科学技术大学等组成的研究团队利用泽攸科技原位TEM进行了系统研究。团队创新性地运用原位透射电镜技术首次揭示了尖晶石型高熵金属氧化物(Zn₀.₂Mn₀.₂Fe₀.₂Co₀.₂Ni₀.₂)₃O₄在充放电过程中仅发生微小体积变化且可逆转化的锂存储机制。

标题:Understanding the Lithium Storage Mechanism of Mesoporous Structured High-EntropyMetal Oxide Anode with In Situ Transmission Electron Microscope期刊:ACS Nano

网址:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c07211

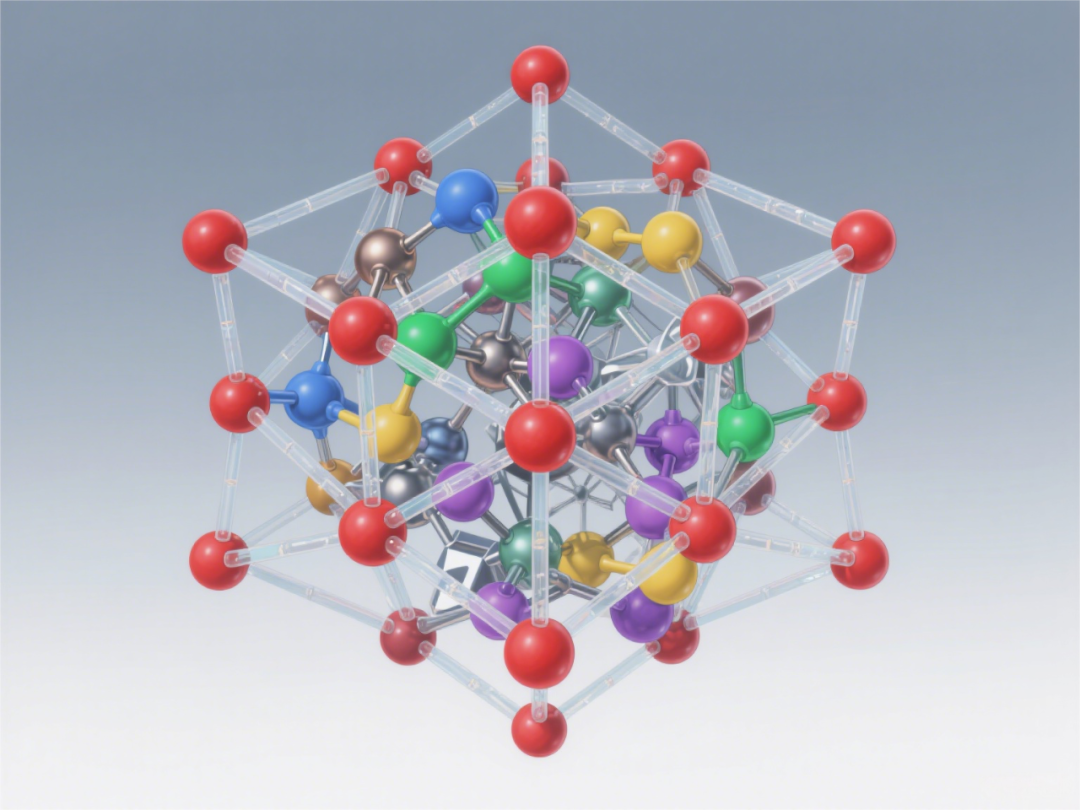

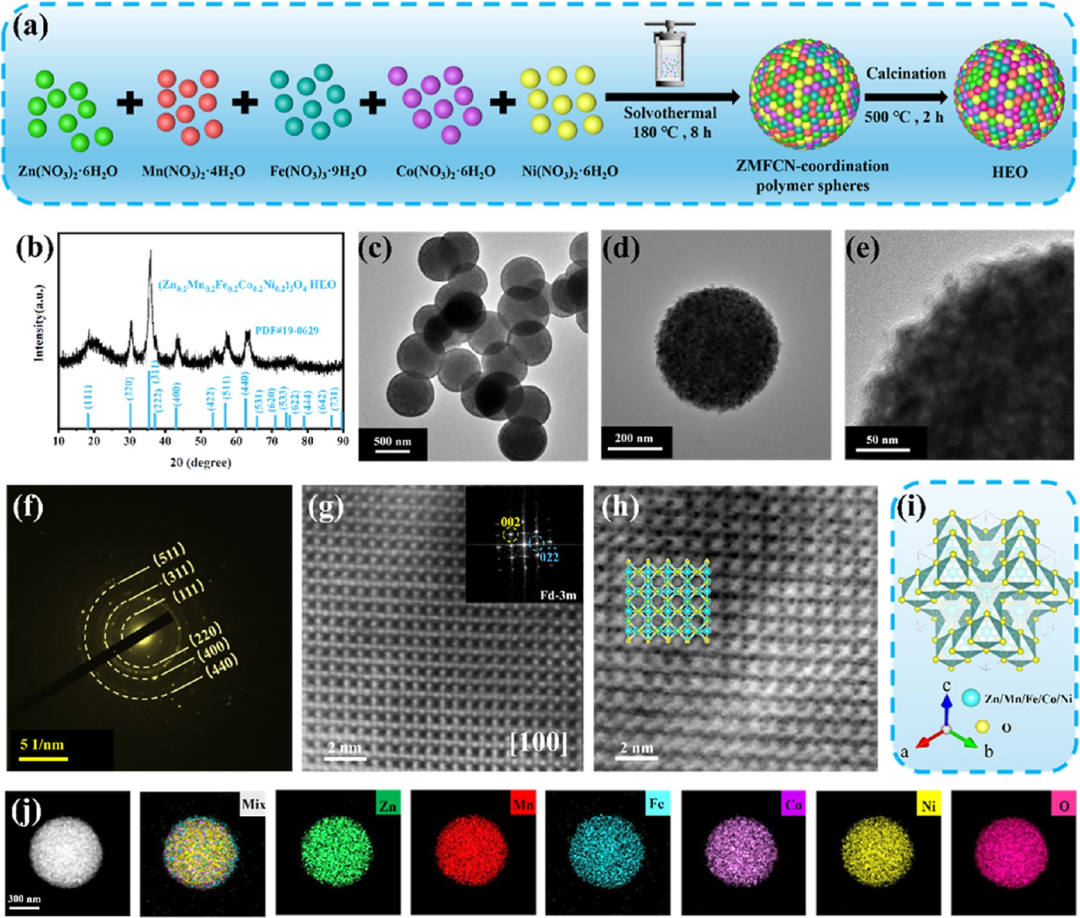

尖晶石型高熵金属氧化物的合成与结构表征

研究团队通过简易溶剂热法成功合成了尖晶石型(Zn₀.₂Mn₀.₂Fe₀.₂Co₀.₂Ni₀.₂)₃O₄高熵金属氧化物(M3O4 HEO)。XRD分析证实了材料具有典型的尖晶石结构,TEM图像显示其呈现出均匀的介孔微球形貌,比表面积达37.2950m²/g,丰富的孔结构确保了电极与电解质的充分接触,有利于构建连续的Li⁺传输通道。HAADF-STEM和ABF-STEM图像进一步证实了五种金属元素在原子尺度上的均匀分布,这符合高熵氧化物的定义特征(configurationalentropy为1.61R)。这种独特的多级介孔微球结构为锂离子提供了丰富的活性位点和快速传输路径,为后续优异的电化学性能奠定了结构基础。

图1. (a) M3O4 HEO制备过程的示意图。(b) M3O4 HEO的X射线衍射(XRD)图谱。(c-e) 不同放大倍数下的透射电子显微镜(TEM)图像。(f)选区电子衍射(SAED)图谱。(g) 高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像及相应的快速傅里叶变换(FFT)图谱。(h)原子分辨率的环形明场扫描透射电子显微镜(ABF-STEM)图像及结构标注。(i) 尖晶石相的晶体结构模型。(j) M3O4 HEO的能量色散X射线光谱(EDS)元素分布图。

优异电化学性能的系统评估

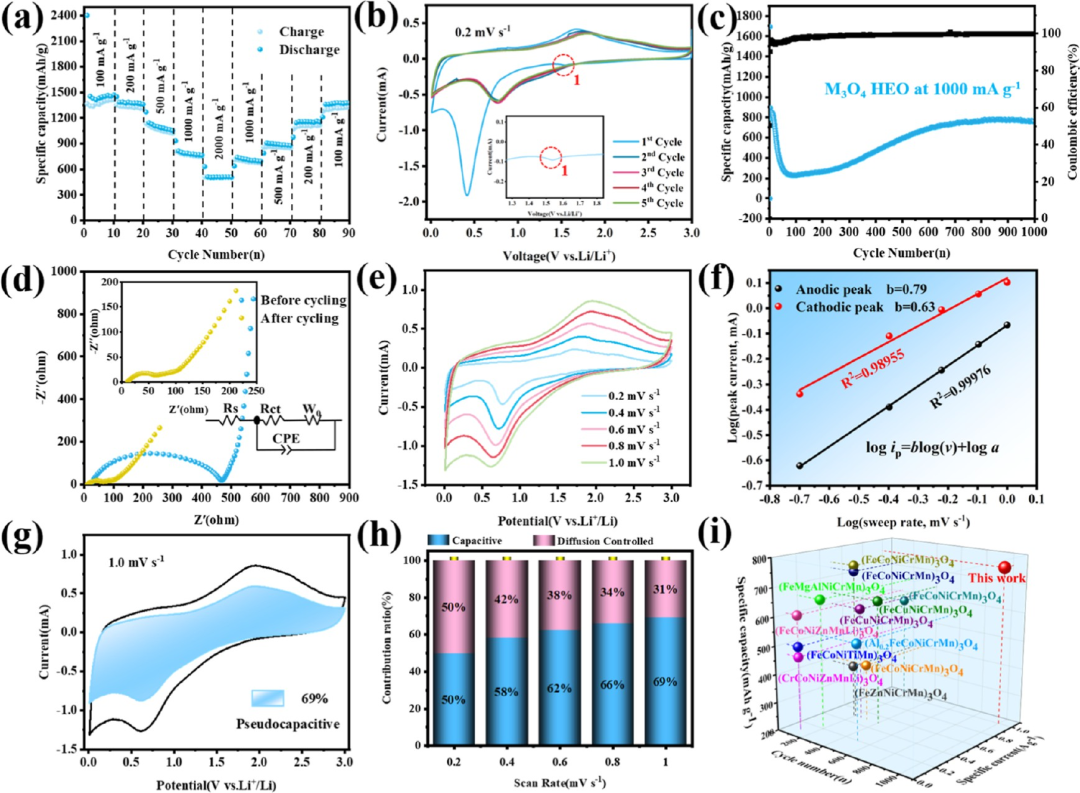

电化学测试表明,M3O4 HEO作为锂离子电池负极材料展现出卓越的循环稳定性与倍率性能。在1000 mA g⁻¹电流密度下经过1000次循环后,材料仍保持757.8mAh g⁻¹的高可逆容量;即使在5000 mA g⁻¹的高电流密度下,1000次循环后容量仍达404.4 mAh g⁻¹。CV测试显示材料具有良好的可逆性,氧化还原峰在后续循环中几乎完全重叠。电化学阻抗谱分析表明,经过380次循环后,电荷转移电阻从初始的432.8Ω显著降低至55.45 Ω,证实了活性物质的持续活化过程。此外,通过计算b值(0.63-0.79)和赝电容贡献率(50%-69%),证实了该材料的电化学反应由扩散和电容过程共同控制,这解释了其优异的倍率性能。

图2. M3O4 HEO电极在锂离子电池中的电化学性能。(a) 在100至2000 mA g⁻¹不同电流密度下的倍率性能。(b) 扫速为0.2mV s⁻¹、电压范围为0.01-3.00 V的循环伏安(CV)曲线。(c) M3O4 HEO在1000 mA g⁻¹电流密度下的长循环性能。(d)电极在循环前和380次循环后的奈奎斯特图。(e) 不同扫速下的循环伏安曲线。(f) b值曲线。(g-h) 电容贡献率。(i) 其他文献报道的高熵氧化物在锂离子电池材料中的应用。

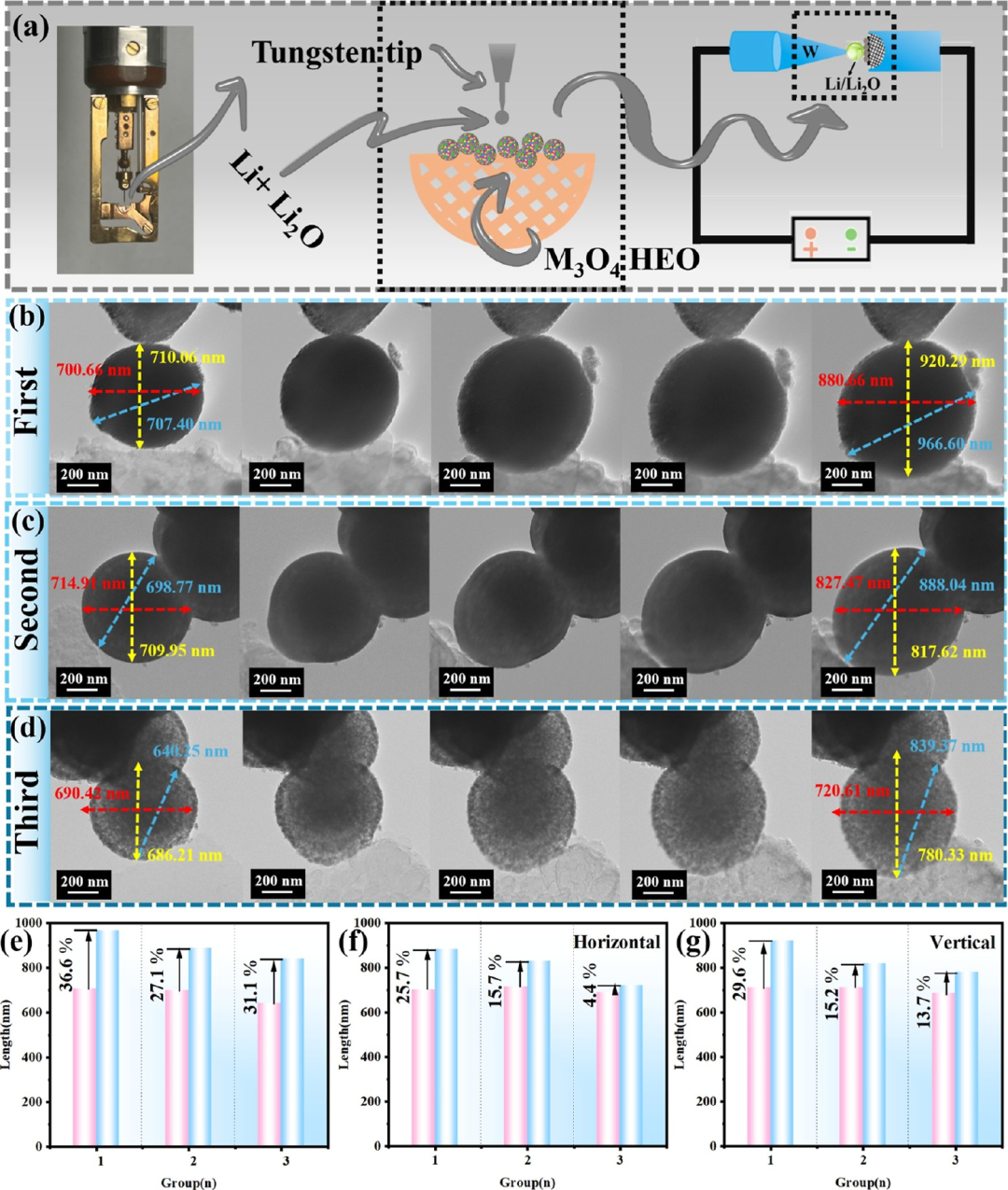

图3. (a) 原位透射电镜纳米电池装置的示意图。(b) M3O4 HEO的第一次锂化过程。(c) M3O4 HEO的第二次锂化过程。(d)M3O4 HEO的第三次锂化过程。(e-g) M3O4 HEO在三个方向上的尺寸变化统计图。

原位TEM揭示的结构稳定性机制

为深入理解M3O4 HEO在充放电过程中的结构演变,研究团队创新性地采用原位透射电镜技术进行实时观察。泽攸科技提供的原位TEM在这一关键实验中发挥了核心作用,该产品成功将M3O4HEO工作电极与锂金属对电极(附着于钨针尖)精确固定,构建了可在TEM内部工作的完整电化学闭环系统。通过施加-3V至+3V的循环电压,研究人员首次直接观察到材料在多次锂化/脱锂过程中的微观形貌变化:在三次锂化过程中,材料仅发生有限的体积膨胀(对角线方向从约700nm增至966nm),且在整个循环过程中未出现任何裂纹或结构崩塌。尺寸统计显示,随着循环次数增加,体积膨胀逐渐减小并最终趋于稳定,这与宏观电化学测试中观察到的容量稳定现象高度一致。

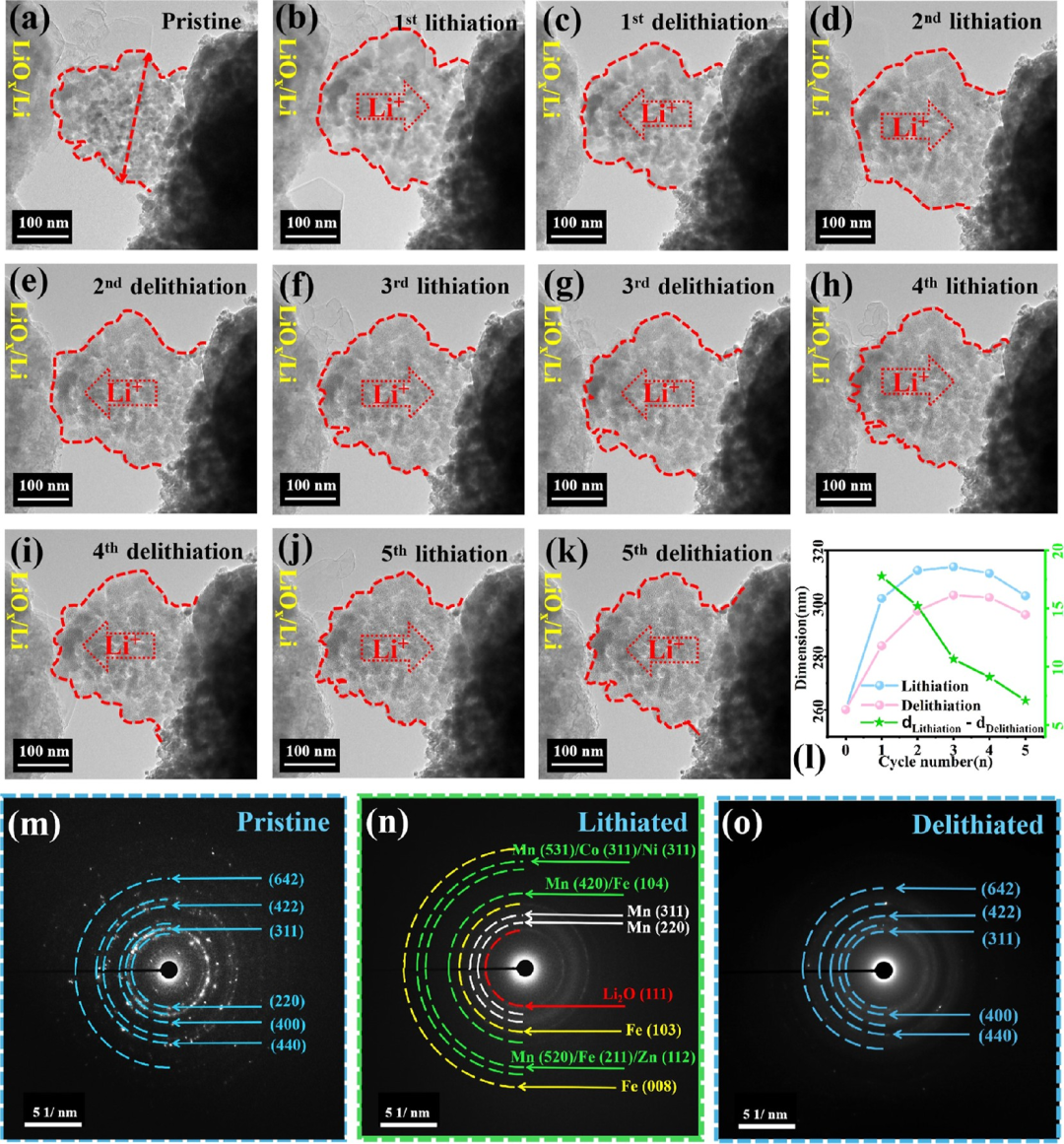

图4. (a-k) 支持信息中的视频S1展示了M3O4 HEO在锂化和脱锂过程中的透射电子显微镜(TEM)图像,按时间顺序排列,测量电位范围为-3V至+3 V。(l) 五次锂化和脱锂过程的尺寸统计。(m) 对应的原始选区电子衍射(SAED)图谱。(n) 锂化结束后的SAED图谱。(o)脱锂结束后的SAED图谱。

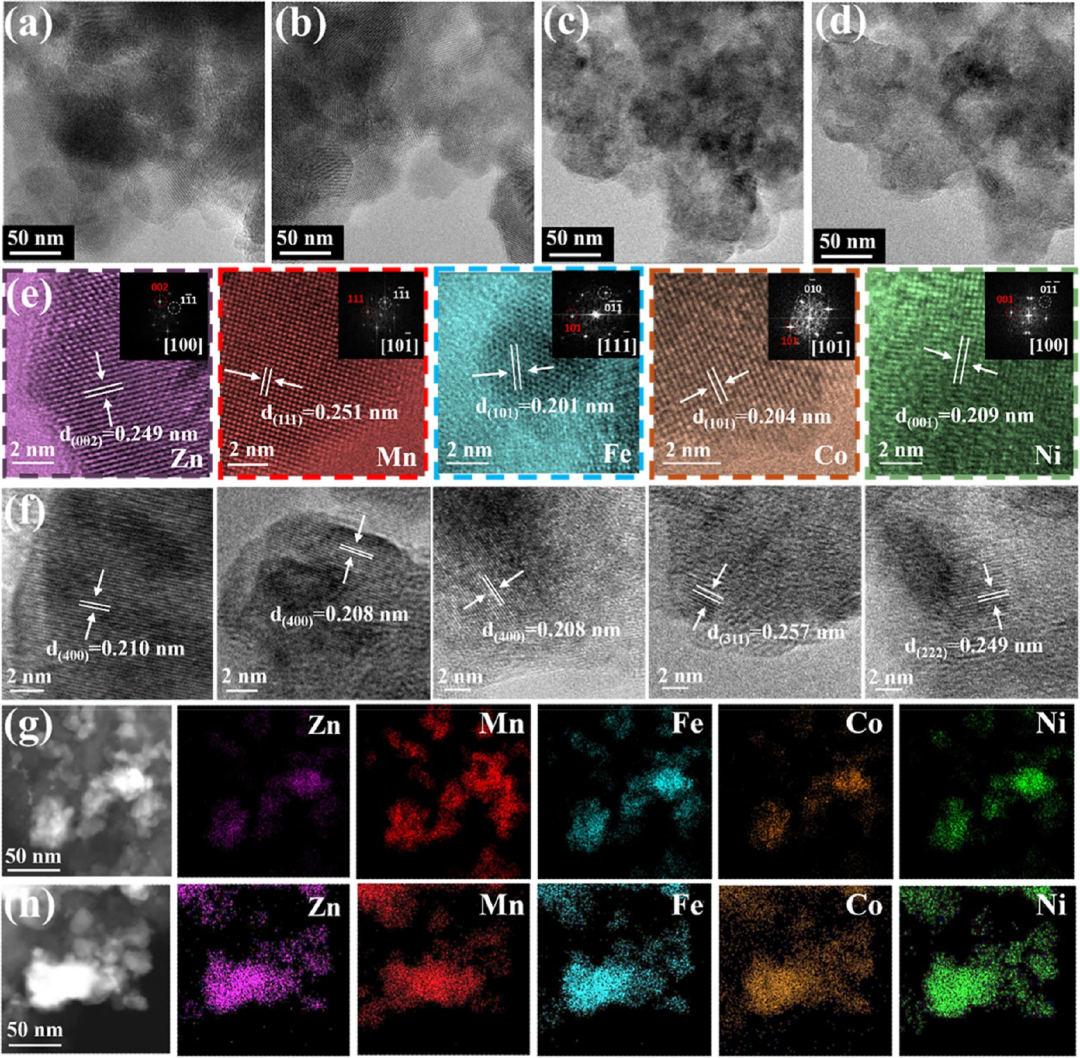

图5. (a,b) 原位锂化后的透射电子显微镜(TEM)形貌图像。(c,d) 原位脱锂后的透射电子显微镜(TEM)形貌图像。(e) 原位锂化后的相应高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像。(f)原位脱锂后的相应高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像。(g) 非原位锂化后的EDS元素分布图。(h) 非原位脱锂后的EDS元素分布图。

转换反应机理的精确解析

基于原位TEM观察与SAED分析,研究团队首次阐明了M3O4 HEO的锂存储机制。锂化过程中,高熵氧化物经历完全的转换反应,生成Li₂O和金属单质(Zn、Mn、Fe、Co、Ni),SAED图谱显示出现了对应于这些金属单质的衍射环;而在脱锂过程中,材料能完全恢复其原始尖晶石结构,SAED图谱重新呈现出(311)、(400)、(422)等特征晶面。HRTEM和EDS映射进一步证实了这一可逆转换过程:锂化后材料呈现岛状形貌,元素分布不均匀;脱锂后岛状结构消失,元素分布恢复均匀,与原始材料一致。这一发现揭示了高熵金属氧化物负极材料优异循环稳定性的根本原因——尖晶石结构在充放电过程中的高度可逆性,为设计高性能锂离子电池负极材料提供了关键理论依据。

泽攸科技作为中国本土的高端精密仪器公司,是原位电子显微镜表征解决方案的一流供应商,推出的PicoFemto系列的原位透射电子显微镜表征解决方案,陆续为国内外用户的重磅研究成果提供了技术支持。下图为该研究成果中用到的泽攸科技原位TEM产品:

相关新闻

登上《Nature》 | 泽攸科技原位TEM在非范德华碳化物与碳氮化物超晶格中的应用

2025-11-18

【半导体形貌及成分表征】台式扫描电子显微镜在液晶显示器增亮膜检测中的应用

2024-03-21

【半导体形貌及成分表征】ZEM18电镜在半导体领域的应用案例

2024-03-21

2024-03-21

2024-03-21

2024-03-21